Depuis la déclaration de son indépendance le 1er janvier 1804, le peuple haïtien a préparé et consommé avec une joie historique (malgré sa situation précaire) sa soupe Joumou, à base de citrouille. Cette soupe était interdite aux esclaves jusqu’au jour où le leader révolutionnaire Jean-Jacques Dessalines a proclamé l’indépendance d’Haïti. Ce même jour, le 1er janvier, ils ont préparé et mangé joyeusement leur soupe Joumou, gratuitement.

Cet acte, si symbolique en tant que réaffirmation de leur liberté, manifestation culturelle et symbole de leur lutte héroïque pour l’indépendance, marque déjà le 221e anniversaire de cet événement. Et Haïti résiste, avec de nombreuses blessures, ouvertes, comme les veines évoquées par Eduardo Galeano, mais elle résiste, et nous sommes déterminés à résister aux côtés de cette nation qui nous a apporté toute sa solidarité pour soutenir notre indépendance et nous a offert des exemples remarquables de solidarité, de courage et de détermination.

Gonaïves, 1804

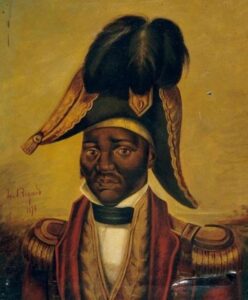

L’historien et chercheur cubain Sergio Guerra Vilaboy a écrit à propos de cet exploit : « Le 1er janvier 1804, devant une foule imposante rassemblée aux Gonaïves, le général Jean Jacques Dessalines (1758-1806), ancien esclave révolté depuis 1791 dans la colonie française de Saint-Domingue, proclama la République d’Haïti, reprenant le nom donné par les Arawaks à la région montagneuse occidentale d’Hispaniola.

Dessalines avait combattu pour sa liberté aux côtés de Toussaint Louverture, dont il devint plus tard le lieutenant. Il l’avait accompagné dans les troupes auxiliaires au service de l’Espagne et, à partir de 1794, comme général de la République française, après la première abolition de l’esclavage par Paris. À ce titre, il excella dans l’expulsion des occupants espagnols et anglais de l’île. En janvier 1802, lorsque Saint-Domingue fut envahie par l’armée du général Victor E. Leclerc, envoyée par Napoléon Bonaparte pour rétablir l’esclavage et l’ancien ordre colonial, Dessalines combattit farouchement les envahisseurs. Après l’exil forcé de son chef, il devint le principal chef des anciens esclaves.

Fin octobre 1802, Dessalines leva ses troupes et organisa ce qu’on appela l’Armée Indigène, terme qui liait la guerre contre les Français à la résistance autochtone à la conquête. Allié aux chefs mulâtres qui avaient été ses ennemis et qui s’étaient également soulevés contre les forces napoléoniennes, qui menaient une répression aveugle, il parvint à organiser un vaste mouvement de libération. Au congrès de l’Arcahaie, tenu à la mi-mai 1803, Dessalines fut confirmé dans sa direction et le drapeau tricolore de la Révolution française, dépouillé de sa couleur blanche et portant la devise « La Liberté ou la Mort », fut adopté comme drapeau haïtien.

L’offensive menée par Dessalines accula les troupes européennes, déjà décimées par les défaites et la fièvre jaune, au Cap François et au Môle Saint-Nicolas, qui capitulèrent après la bataille de Vertières le 18 novembre de la même année. En conséquence, les restes de l’armée de Napoléon se retirèrent dans l’ancienne partie espagnole de l’île, sous souveraineté française depuis le traité de Bâle (1795), tandis que se structurait la première nation indépendante d’Amérique latine et la seule de la planète sans esclavage. (Dessalines, Libérateur d’Haïti. Rapport Fracto, décembre 2020)

Paradoxalement, l’histoire parle abondamment des processus d’indépendance en Amérique latine et semble occulter Haïti, une nation qui a même retrouvé son nom d’origine.

Pourquoi n’a-t-on pas appris à connaître et à aimer Haïti pendant si longtemps ?

L’exemple

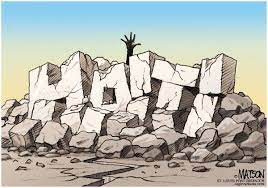

Haïti a toujours été décrite comme la nation la plus pauvre du continent, en raison de sa situation actuelle, et plus encore aujourd’hui, après le tremblement de terre de 2010 et ses conflits politiques, sociaux et économiques successifs, et non de ce qu’elle a dû être si l’on en croit son histoire surprenante de libération. Il faut noter que les richesses et les ressources matérielles d’Haïti ont été pillées par la France, l’Espagne et les États-Unis.

On a l’impression paradoxale qu’en raison de sa lutte acharnée et victorieuse, Haïti a été oubliée par la plupart des historiens liés à la colonisation d’hier, et aussi, il faut le dire, d’aujourd’hui.

Comme le dit Ignacio Ramonet : « Ils ont dû payer pour ce mauvais exemple. Personne n’a aidé la République noire ; tout le monde l’a boycottée… comme si le châtiment des esclaves osant s’affranchir était prolongé.» Luis Vitale, historien né en Argentine, naturalisé chilien et décédé en 2010, a déclaré : « L’impact de la Révolution haïtienne fut si profond que plusieurs précurseurs de l’indépendance latino-américaine se rendirent sur l’île pour constater par eux-mêmes comment un si petit pays avait pu vaincre les meilleures troupes de Napoléon et établir la première nation indépendante d’Amérique latine, devenir le premier pays noir non monarchique au monde, et comment, pour la première fois, des peuples réduits en esclavage remportèrent un triomphe définitif dans l’histoire universelle, surpassant l’exploit de Spartacus contre l’Empire romain. Ce phénomène, si évident pour ses contemporains, fut ensuite relégué aux oubliettes par des historiens soumis. Il est bien connu que les Histoires des Amériques, soutenues par les Académies nationales, ouvrent le chapitre de l’Indépendance avec les révolutions de 1810, en omettant délibérément Haïti. » (Haïti : Première nation indépendante d’Amérique latine. Luís Vitale. Source : Revue Todo es Historia, n° 245. Buenos Aires, novembre 1987).

Par conséquent, au-delà de leurs noms, nous savons peu de choses sur Touissant L’Ouverture (mort en France, emprisonné, sans avoir pu voir les fruits de son combat), Jean-Jacques Dessalines (qui a proclamé l’indépendance) et Alejandro Pétion (la figure de la solidarité haïtienne qui a tant aidé Miranda et Bolívar).

Pedro San Miguel, historien et professeur portoricain, offre un autre indice : « Du point de vue des secteurs hégémoniques, la rébellion des esclaves – c’est-à-dire des êtres humains soumis à un système impitoyable d’exploitation économique – était conceptualisée comme une insurrection des Noirs contre les Blancs, ce qu’elle était, bien sûr, mais pas seulement. “Un Noir est un Noir, seulement dans certaines circonstances historiques, il existe en tant qu’esclave”, écrivait Marx. Pour les élites caribéennes, il s’agissait de subtilités philosophiques difficiles à discerner.

Pour elles, un Noir était un esclave ; et s’il ne l’était pas, il devait l’être. Mais de plus, un Noir était par définition un sauvage, un barbare. Être noir n’était pas seulement le contraire d’être blanc ; c’était aussi le contraire d’être civilisé… Les communautés marginalisées par les “élites créoles”, même par leurs secteurs mulâtres, étaient ancrées dans l’idée que la “blancheur” était une forme d’appartenance à une culture, la “culture occidentale” qui était la civilisation par excellence. Tout écart par rapport à cet idéal représentait l’extinction de la culture. »

221 ans plus tard

221 ans ont passé, et le combat de l’irréductible peuple haïtien continue. Ce combat a été dur, très dur compte tenu de sa situation politique, sociale et économique. Même dans la sphère culturelle, des tentatives ont été faites pour rendre invisible une nation qui a contribué de son mieux aux causes et aux cultures d’autres peuples des Caraïbes et d’Amérique latine.

Combien de fois, lorsqu’on parle de littérature, d’art et de musique, Haïti est-il mentionné ?

Combien en avez-vous entendu parler à la radio et vu à la télévision privée ?

Que nous disent les noms de la grande chanteuse Martha Jean Claude, de l’écrivain et militant Jacques Roumain, du sociologue Gérard Pierre-Charles et du poète René Depestre ? Ce sont des exemples d’une vie culturelle unique, aux fondements ancestraux que les Haïtiens ne renieront jamais, qu’ils n’oublieront jamais, tout comme il ne faut pas oublier qu’Haïti fut un véritable carrefour de peuples, des autochtones aux colonisateurs français et espagnols. Un fait important est l’extraordinaire métissage africain, aux origines diverses, qui s’est installé dans l’ancienne Saint-Domingue au début de la brutale traite négrière des Noirs. La culture haïtienne est riche, inclusive et diversifiée.

Musicalité

L’influence négro-africaine est déterminante et persiste malgré l’influence de la France et de l’Europe en général, ainsi que malgré les processus relativement récents de pénétration culturelle mis en œuvre par les puissances occidentales, notamment les États-Unis. La musique perdure, notamment les représentations religieuses et le culte vaudou, mais Haïti n’est pas étrangère à la musique académique, tant européenne que celle des Haïtiens qui y ont été formés.

D’autre part, Haïti a influencé les expressions musicales et culturelles d’autres pays, Cuba en étant un bon exemple.

À Cuba, l’influence haïtienne se retrouve dans la musique créée à Guantánamo, notamment le Changüí, ainsi que dans la Tumba Francesa, élevée à Cuba au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Pour le chercheur américain Benjamin Lapidus, la Tumba Francesa (tambour français) est un produit du processus de transculturation dans l’est de Cuba. Tout a commencé en 1791, lorsque, en raison de la Révolution haïtienne, les propriétaires terriens ont fui vers Cuba. Entre 1795 et 1805, plus de 30 000 personnes originaires d’Hispaniola se sont installées à l’Est. Environ 20 000 d’entre eux étaient noirs, dont beaucoup étaient des domestiques et des ouvriers agricoles réduits en esclavage. En peu de temps, les propriétaires terriens ont établi une industrie du café d’excellente qualité dans leur nouveau pays.

Les Créoles français et les Afro-Haïtiens ont créé une communauté dynamique à Cuba. Ils ont également cultivé du café aux États-Unis, notamment à La Nouvelle-Orléans. Peu après l’arrivée des Créoles, et tout au long du XIXe siècle, le café libre noir et mulâtre a trouvé un nouveau foyer. Bien que les contremaîtres français aient la réputation d’être particulièrement durs, les esclaves ont exprimé leur culture. Parmi ces expressions, le créole et le vaudou sont restés vivaces. La tumba francesa, le cocoyé et la tajona sont trois des principaux genres musicaux qui ont émergé durant cette période. (Benjamín Lapidus. « Ce Bongo qui vous appelle. » Patrimoine latin)

Haïti partage actuellement avec l’UNESCO un dossier très important concernant Casabe, le premier dossier multinational d’Amérique latine et des Caraïbes, qui comprend Haïti, le Honduras, la République dominicaine, Cuba et le Venezuela.

Grâce à l’important contingent d’Haïtiens ayant quitté leur patrie pour d’autres latitudes, la culture, l’histoire, la splendeur de sa musique, les couleurs de son art et la saveur de sa cuisine d’Haïti se sont enrichies. Le monde comprend de mieux en mieux l’histoire d’un pays qui a dû payer cher pour devenir la première nation indépendante d’Amérique latine, le premier pays noir non monarchique au monde, et le territoire où les peuples asservis ont remporté pour la première fois un triomphe définitif dans l’histoire du monde. Le 1er janvier est le jour de son indépendance. Le 2 janvier est le Jour des Ancêtres. Haïti n’oublie pas. Il y a Sopa Joumou.

TeleSUR

14 août 2025